민주주의와 경제발전① 가난은 사람이 만든 것이다

김종걸 한양대 글로벌사회적경제학과 교수

1. 가난한 나라의 가난한 사람들

세계인구의 절반 정도인 30억 명은 하루 2.5달러 미만으로 생활한다. 그 중 13억 명은 1.25달러 미만의 극빈층이다. 38억 명은 충분한 식량을 공급받지 못하며 7억5천만 명은 깨끗한 물을 이용 못한다. 1억6천5백만 명의 어린이는 채 5살도 되기 전에 영양부족으로 사망한다. 매년 굶어죽는 사람은 에이즈, 말라리아, 결핵의 사망자를 다 합친 것보다 더 많다. (주1)

가난의 원인을 설명하는데 있어서 개발경제학 교과서에서 빈번히 설명되는 것 중 하나가 누르크제(Ragnar Nurkse, 1907-1959)의 “빈곤의 악순환론”이다.(주2) 그는 이렇게 말한다. 가난한 이유는 바로 가난하기 때문이다. 가난하면 저축이 없다. 저축이 없으면 투자가 어렵다. 투자가 없으면 생산성이 낮다. 생산성이 낮으면 다시 가난하다. 가난하면 유효수요가 작다. 그러면 투자가 어렵고 다시 가난하다. 말장난 같으나 위의 말들은 진리의 한 면을 보여준다. 우리가 금수저·흙수저를 말할 때 사용하는 논법과 같다. 흙수저이기 때문에 앞으로도 흙수저일 가능성이 높다는 것이다. 빈곤의 악순환이다.

개도국에서 애초에 가난한 상황, 우리는 이것을 맬서스의 함정(Malthusian trap)에 빠져있다고 말한다. 전통사회의 경제법칙을 설명한 것이다. 경제적 잉여가 생겨나면 인구가 증가하고, 결국 겨우 먹고 살 수 있을 정도의 최저생활에 생활은 고정된다. 영국의 경제학자 맬서스(Thomas Robert Malthus, 1766-1834)가 심지어 산업사회에서도 적용될 것이라고 우울하게 예측했던 상황이다. 기하급수적 인구의 증가, 산술급수적 생산의 증가 간의 부조화를 말한다.

유일한 해법은 인구증가를 막던가 아니면 빠른 경제성장이다. 그러나 개도국의 경우 이것이 만만치 않게 어렵다. 인구증가의 속도가 너무나 빠르기 때문이다. 선진국에서의 인구증가는 긴 시간을 통해 이루어져 왔다. 산업혁명 이후의 인구도 경제성장과 보조를 맞추어 증가했다. 그러나 개도국에서의 인구증가는 경제성장과는 상관없는 경우가 많다. 아무리 빈곤한 곳에서도 사망률은 전통사회와는 비교가 안 될 정도로 낮다. 그 배경에는 선진국으로부터의 의료 및 식량원조가 있다.(주3) 이러한 상황을 우리는 전문용어로는 외생적(exogenous) 인구폭발이라고 한다. 경제발전과는 상관없는 외부 지원에 의해 인구증가가 갑자기 발생했기 때문이다.

개도국의 인구폭발을 막을 방법이 없다면 그 다음 관심을 가지는 것은 당연히 산업화에 있다. 많은 학자들은 개도국의 산업화에 거대한 투자가 필요하다고 말한다. 물론 학자들마다 강조하는 투자전략은 다르다. 앞서 말한 누르크제는 모든 산업에서 동시다발적으로 투자해야 한다고 말한다(균형성장). 특정한 산업에 집중하는 전략(불균형성장), 국내시장을 중시하는 전략(수입대체산업화), 수출시장을 중시하는 전략(수출주도산업화) 등 역사상 존재했던 개발전략은 각양각색이다. 그러나 개도국의 협소한 시장 및 낮은 생산성에서 탈출하기 위해서는 거대한 투자가 필요하다는 인식은 많은 학자들에게 공통적이다.(주4)

최근 개도국 개발과 관련해서 활발한 발언을 하고 있는 제프리 삭스(Jeffrey Sachs)도 이 점에서는 마찬가지다. 그는 많은 개도국들이 성장의 사다리의 첫 단계를 넘어섰다고 낙관적으로 말한다. 물론 이것이 자연스럽게 이루어지는 것은 아니다. 극단적인 빈민상태에서 경제발전의 첫 단계로 올리기 위해서는 인적자본, 사업자본, 인프라, 자연자본, 공공제도자본, 지식자본의 6가지의 자본들이 ‘패키지’로 충분하게 투자되어야 한다고 강조한다. 이를 위해서는 개도국에 대한 채무탕감과 적극적인 원조가 필요하나 지금 미국과 선진국들의 원조는 너무나 부족하다고 그는 한탄한다.(주5)

2. 부자나라의 가난한 사람들

그러나 가난은 선진국 미국에서도 아주 일상적이다. 미국의 인구 중 1천9백40만 명은 극빈층이다. 여기서 극빈층이란 정부가 정한 최저생계비의 50% 미만의 소득을 가진 사람을 말한다. 4인 가족이 연 1만 달러 소득 미만일 경우다. 미국의 빈곤문제의 심각성은 이미 상식의 영역이다. 공식적인 빈곤선과 빈곤층의 평균소득의 비율을 나타내는 빈곤갭은 37%로 멕시코(38.5%)와 별반 차이가 없다. 2015년의 빈곤율은 흑인(24.1%), 히스패닉(21.4%) 순으로 높으며 이러한 격차가 인종갈등의 배경이 된다. 미국의 기대수명은 78세로 심지어 쿠바보다도 짧다. 유아사망률은 쿠바, 말레이시아 보다 높다. 미국의 의료문제를 다룬 마이클 무어 감독의 ‘식코’라는 다큐멘터리는 미국의 빈민들이 직면한 의료문제를 고발하고 있다. 다큐멘터리 종반부에 가난한 환자들이 무료 의료를 받기 위해 쿠바로 떠나는 모습은 부자나라 미국의 민낯을 적나라하게 드러낸다. 가난하기 때문에 건강치 못한 음식을 먹으며, 그래서 더욱 병들고 가난해진다는 설명은 어쩌면 당연한 것이다. 미국 빈곤층의 기대수명은 상위 계층의 기대수명에 비해 실제로 10% 가까이 짧다.(주6)

프랑스의 시자전문기자 윌리엄 레이몽(William Reymond)운 “독소(Toxic)”이라는 책에는 미국 남부의 가난한 한 마을의 트랜스지방 덩어리의 식탁을 잘 설명하고 있다. 텍사스의 리오그란데시는 스타카운티의 주도(主都)이며, 미국에서 가장 가난한 지역 중 하나다. 시내에는 맥도날드, 데리어퀸, 버거킹, 왓어버거, 웬디스, 피자헛 등 패스트푸드점으로 꽉 차있다. 메뉴 한 가지를 사면 빅 사이즈 콜라가 공짜고, 그것도 아침에는 1+1 서비스도 제공된다. 채 5달러가 안 되는 돈으로 원하는 대로 실컷 먹을 수 있는 것이다. 이런 식습관으로 리오그란데시의 성인인구 절반이 제2형 당뇨병을 앓고 있다. 2,391명의 어린이에 대한 조사에 의하면 미래의 당뇨병환자는 무려 1,172명에 달했다. 2001년 미국은 9.11테러로 2,752명이 희생되었지만, 같은 해 145배나 많은 40만 명이 비만으로 숨졌다. 그리고 그 기반에는 가난한 먹거리의 위협이 있는 것이다.(주7)

이러한 사정은 한국이라고 다를 바 없다. 노인빈곤율은 49.3%로 세계 1등이며, 그래서 노인자살률은 10만 명당 80.3명으로 상상을 초월한다. 극심한 빈곤으로 내몰려 자살이 방조되는 사회인 것이다. 실제로 한국인의 반 정도는 스스로를 빈곤층으로 여긴다. 통계청의 ‘가계동향(2014)’에서 파악하는 중산층(OECD기준)은 100명 중 60명이다. 빈곤층은 18명, 상류층은 22명이다. 통계청에서는 중위소득의 50%-150%까지를 중산층으로 규정하며, 한국의 1인 기준 중위소득을 월 156만원(중앙생활보장위원회)으로 한다면, 대강 78만원-234만원이 중산층에 해당된다. 월 78만원 소득이 중산층이라는 한심한 결과가 나오는 것이다. 현대경제연구원이 조사한 바에 의하면 통계청 기준 중산층의 55%는 스스로를 빈곤층이라고 생각한다. 그러면 실제로 한국인 중 절반은 스스로를 빈곤층으로 보는 것이다.(주8)

3. 불평등은 저절로 해결되지 않는다

한 때 경제성장과 함께 경제적 불평등은 감소할 것이라는 주장이 힘을 발휘했던 적이 있다. 쿠즈네츠(Simon S. Kuznets)의 역(逆) U자 가설이 그것이다. 경제성장단계의 초기에는 경제적 불평등이 증가하지만 어느 시점 이후에는 점차 평등한 경제로 이행한다는 것이다. 쿠즈네츠는 1913-48년 미국의 소득불평등의 통계를 정비하던 중 이러한 형태의 곡선을 도출했다. 그러나 그 내부의 메카니즘을 설명한 것은 아니었다.

사실 많은 경제학자들은 불평등의 증가가 경제발전에 있어서 어쩔 수 없는 통과의례라고 생각하는 경향이 강하다. 개도국의 경우 노동시장에는 과잉노동력이 존재하며, 그 과잉노동력이 전부 소진될 때까지 임금은 항상 낮은 단계로 유지될 것이라고 본다. 1979년 노벨경제학상을 받은 루이스(Arthur Lewis)가 “무한탄력적 노동공급곡선”이라고 일컬었던 상황이다. 그리고 이 시기가 지나면 임금도 자연스럽게 올라갈 것으로 생각했다.(주9) 참고 지내다보면 경제적 불평등은 언젠가 사라지는 것이라는 논리, 그러한 낙관론이 1960년대라는 세계경제 팽창기와 어울려 많은 사람들에게 전파되어 갔다.

그러나 불평등은 사라지지 않았다. <표 1>는 각국의 소득수준과 불평등과의 관계를 나타낸 것이다. 단순히 보기에도 그 관계가 명확치 않음을 알 수 있다. 에티오피아는 극심한 저소득국이기 때문에 불평등이 낮을 수 있다. 그러나 모잠비크나 잠비아 같은 나라는 가난한 나라임에도 극도로 불평등하다. 선진국 중 미국의 불평등도는 중진국인 인디아, 불가리아, 인도네시아, 이집트 등보다 높다. 소득수준과 불평등 간에 일정한 경향성은 발견되지 않는 것이다.

<표 1> 각국의 소득과 불평등

Michael P. Todaro, Stephen C. Smith, Economic Development, 11th edition, 227쪽.

최근 발표된 불평등에 관한 최고의 저작은 토마 피케티(Thomas Piketty)의 “21세기 자본”일 것이다. 그는 결론적으로 이렇게 말한다. “현대적 성장의 특징이나 시장경제 법칙과 같은 어떤 것이 부의 불평등을 줄이고 조화로운 안정을 달성할 것이라는 생각은 착각”이다(피케티, 450쪽).

피케티는 각국의 소득세, 상속세, 국민소득 통계를 정비하고 각국 부의 불평등의 변화를 면밀히 관찰했다. 그리고 다음과 같이 결론을 내렸다. 첫째로, 부의 분배는 언제나 매우 정치적이다. 대부분의 선진국에서 1910에서 1950년 사이에 불평등이 줄어든 것은 무엇보다도 전쟁의 충격을 극복하기 위해 채택한 정책의 결과에 불과하다. 마찬가지로 1980년대 이후 불평등의 다시 커진 이유도 정치적 변화, 특히 조세 및 금융과 관련한 변화에 따른 것이다.

둘째로, 불평등을 시정하는 그 어떠한 강력한 메카니즘도 시장경제 내에서는 발견되지 않는다. 피케티는 자본주의의 역사 속에 연평균 자본수익율(r)은 경제성장률(g)보다 대부분 컸다고 말한다(r>g). 자본수익율이 경제성장률보다 컸다는 것은 한 나라에서 생산된 부가가치 중 자본이 가져가는 부분, 즉 자본분배율이 점차 높아졌음을 말한다. 다시 말하면, 과거에 축적된 부가 현재의 생산과 임금보다 더 빨리 증가하는 것을 의미하며, 그래서 “과거가 미래를 먹어치우는 것이다.”(피케티, 690쪽).(주10)

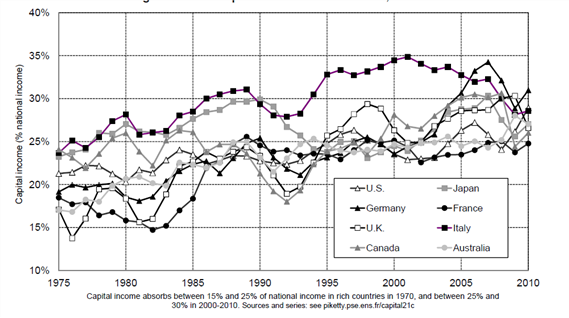

<그림 1> 부유한 국가들에 있어서의 자본소득분배율, 1975-2010

자료: 피케티, “21세기 자본”, 268쪽.

최근에는 이러한 현상이 더욱 강화되고 있다. 1970년대에는 15-20%였던 선진국의 자본분배율은 지금은 25-30%로 커졌다. 자본가에게 그리고 유산을 많이 받은 금수저들에게 점차 유리한 경제가 되고 있다는 말이다.

사실 미국이 유럽보다 원래부터 불평등했던 것은 아니었다. 1810년부터 1960년대 중반까지 유럽은 미국보다 훨씬 불평등했다. 이것은 영국, 프랑스, 독일만이 아니라 북유럽의 스웨덴, 덴마크도 마찬가지였다. 그러나 1920년대 이후 유럽의 자본/소득 비율은 급속히 하락했다. 전쟁의 영향으로 대규모의 자산파괴가 벌어졌으며, 전쟁 후의 사회 안정을 위해 누진적 자본과세가 커진 것도 영향을 미쳤다. 1960년대에는 미국와 유럽의 불평등도는 역전되었다. 앞으로의 전망에 대해서도 피케티는 조심했다. 유럽에서의 자본의 축적은 급속히 회복(자본/소득 비율의 상승)되고 있으며, 자본수익률 또한 경제성장률을 상회한다. 이에 따라 소득과 자산의 불평등은 증대되고 있다. 만약에 높은 최저임금, 높은 자본누진세율 등과 같은 ‘제도’가 무너진다면, 유럽의 불평등은 1910년 이전 단계로 회귀하거나 어쩌면 더욱 높아질 수 있다고 그는 전망한다. 결국, “확실한 것은 아무것도 없는 것이다”(피케티, 690쪽).

<그림 2> 유럽과 미국의 부의 불평등 비교, 1810-2010년

자료: 피케티, “21세기 자본”, 419쪽.

4. 부는 혁신과 생산성의 대가만은 아니다

표준적인 경제학교과서에서는 낮은 임금은 낮은 생산성의 결과라고 가르친다. 한계생산성 이론이다. 자본도 마찬가지다. 자본수익률이 높은 이유는 노동에 비해 자본의 생산기여도가 높기 때문이다. 노동, 자본, 토지 등 모든 생산요소는 자신이 기여한 만큼만 가져간다. 적어도 이 논리 속에서는 무척 평화롭고 공평한 세상이다. 만약에 내가 가난하다면 그것은 사회 탓이 아니라 바로 내 탓이다. 억울해하지 말고 자신의 생산성을 올리는데 전념해야 한다. 그것이 한계생산력 이론이 가르치는 교훈인 것이다. 그러나 틀린 말이다. 우리 주변에는 그들이 기여한 것보다 훨씬 더 많이 가져가는 사람들 천지다.

1980년대의 금융의 규제완화는 지난 30여 년간 여러 차례의 금융위기를 유발했다. 그동안 금융기관은 막대한 이윤을 챙겨갔으며, 월스트리트의 능력자들은 일반 노동자의 수십 배, 수백 배에 달하는 연봉을 챙겼다. 그러나 그들의 개인적 이익추구가 사회전체의 행복으로 이어졌다고 말할 수는 없다. 오히려 사회는 수차례의 금융위기로 커다란 혼란을 겪었으며 막대한 사회적 비용을 치러야만 했다. 금융 규제완화의 비용은 제로섬(zero sum)이 아니라 마이너스섬인 것이다.

자본수익의 원천이 혁신과 거리가 먼 경우도 많다. 미국의 저명한 의학자인 마르시아 엔젤(Marcia Angell)은 제약회사의 약탈적 행위에 대해서 아주 상세한 책을 쓰고 있다. 그 책에서 그는 의료비의 급증이 약품의 ‘혁신’에 의한 것이 아니라 특허권의 “과도한 보호”에 있음을 강조했다. 미국인들은 혁신적 신약이라는 미명아래 매년 약에 쓰는 비용을 12%씩 늘린다. 그러나 혁신적 신약은 별로 없다. 1998년에서 2002년까지 415종의 약이 FDA 승인을 받았다. 이 중 14%만이 혁신적이었다. 9%는 기존의 약의 변형이나 약효가 개선된 것이었다. 나머지 77%는 같은 병을 치료하는데 별로 나을 것이 없는 그렇고 그런 약들인 것이다. 마르시아 엔젤은 카이저 퍼머난테(Kaiser Permanente)의 부회장인 샤론 레빈(Dr. Sharon Levine)의 말을 다음과 같이 인용한다. “내가 제약회사라고 칩시다. 특허기간이 만료되는 시점에 약의 구조에서 분자 딱 하나만 바꾸면 특허를 20년 연장할 수 있고, 매일 먹는 프로작(Prozac)보다 일주일에 한번 먹는 프로작이 훨씬 좋은 약이라고 의사와 환자들을 설득할 수 있는데 왜 새로운 약물을 찾는 불확실한 노력에 돈을 쏟아 붓는단 말입니까?”(주11)

과도한 임금격차 또한 그들의 생산성 격차를 반영한 것이 아니었다. 2010년 미국의 최고경영자와 일반노동자와의 임금격차는 243:1이었다. 1978년에는 35:1이었다. 상위 1%와 하위 90%의 연봉차이는 79년 9:1에서 2007년에는 21:1로 증가했다. 상위 0.1%와 하위 90%의 차이는 같은 해 21:1에서 83:1로 증가했다. 상위층으로 가면 갈수록 연봉의 증가가 더욱 빨랐던 것이다.(주12)

대체 CEO와 0.1%와 1%의 격차의 원인은 무엇인가. 한계생산력 이론을 믿는다면 임금은 생산성에 비례해야 하며, 상위 1% 내에서의 기여도의 증가율은 거의 비슷할 것이다. 그들 사이에 이렇게 차이가나는 것은 부자연스럽다. 또한 생산성을 반영한다면 선진국 내에서 고액연봉자들의 임금수준이 거의 비슷해야 한다. 그러나 나라마다 전혀 다르다.

피케티도 다음과 같이 지적한다. 1970년대 국민소득에서 상위 1%가 차지하는 몫은 국가들 간에 매우 비슷했다. 영미권 국가 네 곳에서 이 비중은 6-8%였다. 그러나 2010년대 초에는 상황이 완전히 달라졌다. 미국은 20%에 육박하며 영국과 캐나다는 14-15%, 그리고 호주는 9-10%였다. 경영자의 고임금이 순전히 기술(생산성)과 관련된 것이라면 국가 간에 이렇게 차이가 날 리가 없는 것이다(피케티, 397쪽). 폴 크루그먼도 이 문제에 대해서는 심각한 우려를 표현한다. “유럽국가의 CEO는 미국에 비해 연봉이 훨씬 낮다. 영국 BP사의 CEO 연봉은 회사규모가 반 정도인 미국 셰부런(Chevron)사 CEO 연봉의 반에도 미치지 못한다.” 왜 이러한 일이 벌어질까? 크루그먼이 주목하는 것은 노조의 쇠퇴다. 과거 뉴딜시대의 강력한 노조는 그들의 평균임금을 인상시키는 데에 큰 역할을 했지만, 노조의 힘이 약해지면서 CEO들의 연봉을 무한정 올리는 데에 방해가 될 만한 세력은 거의 없어지게 되었다. 결국 1980년대 이후 레이건 정권의 노조 탄압에 의해 야기된 노조의 약화가 지금의 사태를 불러온 것이다.(주13)

5. 중요한 것은 사람의 권리다

혁신과 생산성의 대가로서의 부의 축적이 아닌 것에 대해서 가장 집요한 비판은 아마도 조지프 스티글리츠는 “불평등의 대가”라는 책일 것이다. 그는 미국에서 시장은 제대로 작동되지 않는다고 말한다. 정부는 시장이 작동되도록 노력하는 것이 아니라 오히려 이를 방관하거나 조장하고 있다고 비판한다. “정치시스템은 시장의 실패를 바로잡지 못하며, (그렇기 때문에) 현재의 경제시스템과 정치시스템은 근본적으로 공정하지 못하다(27쪽)”고 일갈한다. 그리고 그 책의 제10장에서 시장이 잘 작동되며 불평등을 완화시키기 위한 정책으로서, 규제강화(금융 및 독점금지법), 기업지배구조개선, 누진세 강화, 중하위 계층에 대한 지원강화 등을 강조한다. 2016년 한국에서 현재 논의되고 있는 것들과 크게 차이가 없다.

<표 2> 스티글리츠의 정책대안

조지프 스티글리츠, “불평등의 대가”, 2012년, 이순희 옮김, 열린책들, 제10장.

그러나 여기서 한 가지 질문을 던지게 된다. 시장이 잘 작동된다면 부의 불평등은 과연 해소될 것인가. 이에 대해 피케티는 다음과 같이 말한다. “내 이론에서 양극화의 주된 요인인 연평균 자본이익율>경제성장률(r>g)라는 기본적인 부등식은 시장의 불완전성하고는 아무런 관계가 없다는 점에 유의해야 한다. 사실 그 반대다. 자본시장이 더 완전할수록 r이 g보다 커질 가능성도 존재한다.”(피케티, 40쪽).

중요한 것은 시장의 작동여부에 있지 않다. 인간이 누려야 할 권리에 대한 이야기가 먼저다. 시장의 문제는 그것이 인간생활의 필요성(needs)을 충족시키는 것이 아니라 구매력을 가진 사람들의 유효수요(effective demand)를 충족시킨다는 것이다. 그리고 구매력이 없는 가난한 사람들은 이 세상에 널려있다. 최소한의 건강한 식탁, 안전한 주거, 삶을 잘 이끌어갈 수 있는 교육 등은 21세기 모든 인간이 누려야 할 권리다. 소들조차도 맘껏 옥수수사료를 먹고 있는데 수많은 사람들이 영양실조로 굶어죽는 현실, 부자들의 버린 쓰레기더미 옆에 살며 그 쓰레기로 수백만명이 연명하고 있는 현실은 인간의 존엄을 무시하는 일이다. 가난은 하늘이 만든 것이 아니다. 바로 사람들의 탐욕이 만든 것이다. 인간으로서 가져야 할 최소한의 권리(주거, 식량, 교육, 문화 등)를 보장하는 것은 시급한 일이며, 이것을 위한 재원마련은 필수적이다. 피케티가 말했던 자본에 대한 누진과세의 도입, 그리고 최저임금의 인상, 이 정책은 단순할지 모르나 그것이 수많은 정책보다 더욱 강렬하게 빈곤과 불평등의 대응으로서 매력적으로 다가오는 이유다.

[주석]

(주1) “11 Facts About Global Poverty”, https://www.dosomething.org/us/facts/11-facts-about-global-poverty.

(주2) 누르크제는 에스토니아(Estonia)에서 태어나 영국의 에딘버러(Edinburgh) 대학에서 공부하고, 미국의 컬럼비아대학과 프린스톤대학에서 가르쳤던 유명한 경제학자다.

(주3) 쿠즈네츠는 맬서스 함정으로부터의 탈출을 “근대적 경제성장”(Modern Economic Growth; MES)라고 명명한다. 그리고 그 시기는 각국의 산업혁명과 일치한다. 일반적으로 경제성장과 인구의 관계를 나타낼 때 인구는 3 단계에 걸쳐 전환(transition)한다고 말한다. 1단계는 높은 출생율과 사망률의 단계, 2단계는 출생율과 사망률이 낮아지는 단계, 3단계는 둘 다 낮은 단계다. 여기서 인구폭발이 일어나는 시기는 제2단계에 해당된다. 제1단계는 맬서스 함정에 빠져있는 단계이며, 2단계는 어는 정도 경제가 성장했을 때 가능하다. 여기서 출생율과 사망률이 같은 속도로 줄어들지 않는다는데 인구급증의 원인이 있다. 사망률은 경제성장에 따라서 영양상태가 좋아지고 각종 질병에 대한 통제가 제대로 되어 갈수록 점차 줄어든다. 이에 비해 출산율은 문화적 요소를 감안해야 하며 갑자기 줄어들지는 않는다. 출산율과 사망률 하락 간의 불균형시기, 이 시기가 바로 인구급증의 시기다.

(주4) 한국의 사례로 이야기한다면, 1960-70년대 농촌의 빈곤과 도시의 성장은 농공불균형성장의 사례로 설명된다. 그럼에도 불구하고 농지개혁이 벌어지고 추곡수매가에 대한 가격지지정책이 이루어지며, 새마을운동도 벌였던 점을 감안하면 농공균형정책적 성격도 존재한다. 1970년대의 강력한 중화학공업화정책은 불균형성장전략과 수입대체산업화의 사례이며, 1960년대 경공업의 발전은 수출주도형산업전략의 성공사례로 설명된다. 즉 다양한 발전전략이 한 나라의 정책 속에 혼재되어 있는 것이다.

(주5) 제프리 삭스는 그의 책에서 ‘임상경제학’이라는 용어를 사용한다. 개도국마다 빈곤의 원인이 다르기 때문에 현 IMF와 세계은행의 획일적인 경제개발 프로그램으로는 종식시킬 수 없다. 빈곤을 줄이기 위해서는 ①빈곤의 실태, ②경제정책의 틀, ③재정적 기반, ④자연지리, ⑤통치구조의 패턴, ⑥문화적 장벽, ⑦지정학 등과 같은 내용에 대해서 면밀한 검토가 필요하다(130쪽 표). 어쩌면 당연한 것 같은 이야기를 길게 하는 이유는 그동안 개도국 개발과 관련된 논조들이 각국의 특수상황을 무시한 채로 이루어진 너무나 일반적인 논의만 있어서 그랬을 것이다. Jeffrey D. Sachs, The end of poverty: economic possibility for our time, 김현구 옮김, “빈곤의 종말”, 21세기북스, 2006년.

(주6) 미연방에서 책정하는 빈곤선의 개념은 가구들이 소득의 1/3을 식품비로 지출한다는 통계결과를 기초로 해서, 미국 농무부가 제시한 최소식생활계획에 소요되는 비용의 3배를 빈곤선으로 계산한다. 2011년 4인가구 빈곤선은 2만2,350달러. The U.S. Department of Health and Human Service Guideline. 기대수명 등은 World Bank, Life Expectancy at Birth. 기타 자료들은 스티글리츠, “불평등의 대가” 97-100쪽 참조.

http://www.worldhunger.org/hunger-in-america-2016-united-states-hunger-poverty-facts/

(주7) 윌리엄레이몽, “독소: 죽음을 부르는 만찬, 질병을 키우는 모든 음식에 관한 충격보고서”, 이희정 번역, 랜덤하우스코리아, 2008년, 320-323쪽 참조.

(주8) 현대경제연구원, “우리나라 중산층 삶의 질 변화”, 2015년 2월.

(주9) “무한탄력적 노동공급곡선” 하에서는 자본가는 투자를 하면 할수록 점차 더 많은 몫을 가져가게 된다. 과잉인구상황에서 일종의 잠재적 실업상태에 있는 사람들이 새로운 일자리를 얻고 근대적인 생산활동에 종사하게 되는 것은 나쁜 것이 아니다. 비록 자본투자자의 몫이 점점 더 커진다고 해도 절대적인 빈곤은 없어질 것이며, 다양한 형태의 소자본 소유자의 부도 증가할 것이다. 그러나 이 시기가 계속 유지된다면 무한탄력적(수평의) 노동공급곡선은 우(右) 상향의 우리가 알고 있는 일반적인 노동공급곡선으로 변화할 것이다. 이후 추가적인 자본투자는 임금의 상승을 가져올 것이며 이에 따라 자본축적의 황금시대는 종말을 맞이하게 된다.

(주10) 피케티는 α=β×r를 자본주의 제1기본법칙이라고 말한다. 알파(α)는 자본소득분배율(국민소득에서 자본소득이 차지하는 몫), 베타(β)는 자본/소득 비율, 그리고 감마(r)는 자본수익률을 말한다. 자본수익률은 자본에서 얻는 이윤, 배당금, 이자, 임대료, 기타 소득을 자본총액에 대한 비율로 나타낸 것이다. 토마 피케티, “21세기 자본”, 장경덕 외 옮김, 글항아리, 69-73쪽.

(주11) 제약회사는 물질특허(유효성분의 화학적 성분), 용도특허(특정용도에 대한 특허), 제형특허(액상, 캡슐, 경구, 주사 등의 차이), 제법특허(제조방법)를 통해 두텁게 보호받는다. 문제는 그것이 혁신성을 촉진시키는 것이 아니라 실제로 경쟁을 제한하고 혁신을 방해하는 수단으로 사용된다는 점이다. 자세히는 Marcia Angell, The Truth about the drug companies: how they deceive us and what to do about it, 강병철 옮김, “제약회사들은 어떻게 우리 주머니를 털었나”, 도서출판 청년의사, 2007년.

(주12) Lawrence Mishel and Josh Bivens, Occupy Wall Streeters are right about skewed economic rewards in the United States, Economic Policy Institute, 2011.10. http://www.epi.org/publication/bp331-occupy-wall-street/.

(주13) Paul Krugman, The Conscience of a Liberal, 폴크루그먼 미래를 말하다, 현대경제연구원, 예상한 옮김, 2008년, 180-193쪽.